Unterstützung

Wenn nichts mehr geht – zweite Chance bei Schulverweigerung

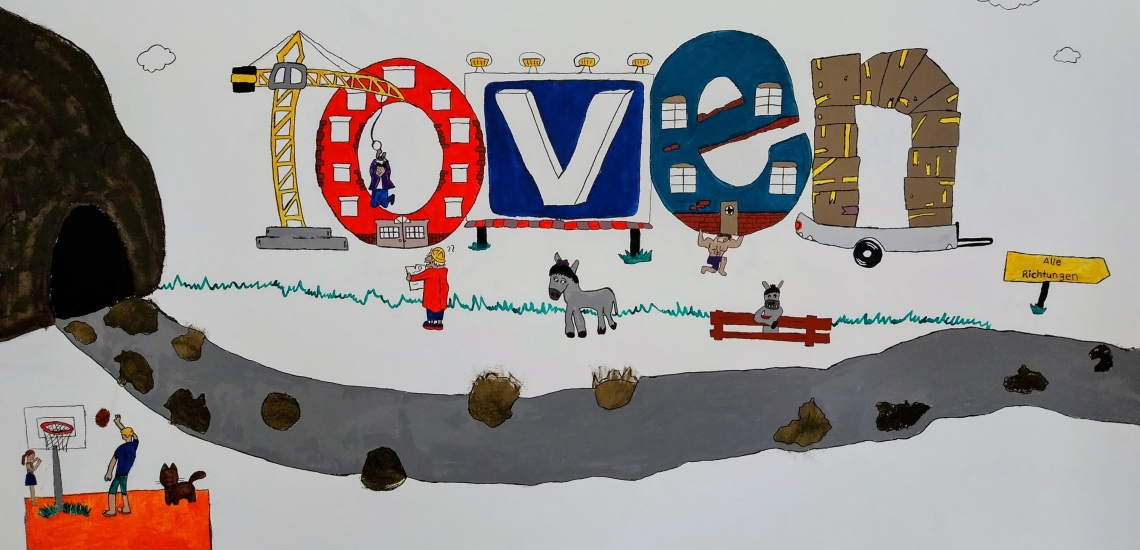

Immer mehr Schülerinnen und Schüler fehlen im Unterricht – oft aus Angst oder Überforderung. Das Projekt ROVEN an der Don Bosco Berufsschule Würzburg eröffnet ihnen neue Perspektiven in einem geschützten Lernraum.

veröffentlicht am 31.07.2025

Mika* will nicht aus dem Auto steigen. Mit verschränkten Armen sitzt er auf dem Beifahrersitz. Seine ganze Haltung drückt Abwehr aus. Ein klares ‚Nein‘ aus Körperspannung und abgewandtem Blick. „Als Mika damals zu uns kam, hat er komplett dicht gemacht und alles verweigert – in der Schule, zu Hause und zunächst auch bei uns“, erinnert sich Ute Schäffner, Lehrerin im Projekt ROVEN & Schule, einem alternativen schulischem Angebot in Würzburg.

Hier werden Jugendliche wie Mika aufgefangen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Schule gehen. Derzeit kümmert sich das Team aus drei hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften um 17 Jungen und Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren. Sie alle bringen unterschiedliche Geschichten mit und viele Baustellen. Einige haben seit Jahren keine Schule von innen gesehen.

Gründe für Schulabsentismus

Es gibt vielfältige Ursachen, warum Kinder und Jugendliche nicht mehr zur Schule gehen.

- Die Schule fühlt sich bedrohlich an: Mobbing, Probleme mit Lehrkräften oder dem Lernen können dazu beitragen, dass Jugendliche den Anschluss verlieren – an den Unterrichtsstoff, die Gleichaltrigen und die gesamte Schulgemeinschaft.

- Die Eltern können nicht unterstützen: Sei es, weil sie selbst bildungsfern sind, finanzielle Schwierigkeiten haben oder das Schulsystem aus ideologischen Gründen ablehnen. Teilweise sind sie selbst bedürftig und die Kinder haben das Gefühl, zu Hause gebraucht zu werden.

- Psychische Probleme: Früher waren es eher rebellische, delinquente Jugendliche, die die Schule verweigerten. Heute sind es überwiegend psychisch Belastete. Oft gibt es mehrere Diagnosen wie ADHS, Autismus, Ängste oder soziale Phobien.

- Probleme mit Gleichaltrigen: Die Peergroup ist ein wesentlicher Faktor für Schulvermeidung. Entweder, weil Jugendliche in dissoziale oder Drogenmilieus abrutschen oder weil sie gemobbt werden und keine Freunde haben.

ROVEN holt sie genau da ab, wo sie gerade stehen. „Wer zu uns kommt, hat oft ein großes Misstrauen gegenüber Erwachsenen und besonders Lehrkräften entwickelt und braucht Zeit“, sagt Ute Schäffner. In Einzelgesprächen und bei gemeinsamen Spaziergängen, versucht sie geduldig und behutsam das Vertrauen der Jugendlichen zu verdienen. Wie lange das dauert, ist ganz unterschiedlich.

Handwerk, Kunst und Erlebnispädagogik

„Unsere Jugendlichen fühlen sich zu Beginn handlungsunfähig. Viele haben einen Schulabstieg erlebt, empfinden sich als Versager.“ Ganz bewusst spielen die bisherigen Noten daher eine untergeordnete Rolle. „Sie sagen zwar etwas über den Leistungsstand aus, aber nicht über das wirkliche Potenzial.“ Das versuchen die Lehrkräfte nach und nach gemeinsam mit den Jugendlichen heraus zu kitzeln, damit sie wieder Selbstvertrauen entwickeln.

Bis zu eineinhalb Jahren bleiben sie bei ROVEN und haben in dieser Zeit viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren: Zum Beispiel in der großen Fahrradwerkstatt, aber auch in den Holz- und Metallwerkstätten, die zur Don Bosco Berufsschule gehören. Auch künstlerisch-kreative Projekte bei der Würzburger Jugendkunstkarawane gehören zum Angebot. Einmal pro Woche geht es zur Kinder- und Jugendfarm. „Hier können die Jugendlichen mit Tieren zusammen sein, Ställe ausmisten, Hütten bauen, kochen oder Wolle spinnen.“

ROVEN ist ein Alternatives schulisches Angebot (AsA). „Das heißt, wir ersetzen Schule nicht, wir ergänzen sie. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen hier in Ruhe herausfinden, was ihre Stärken und Interessen sind, Erfolge erleben und irgendwann auch wieder Wünsche und Perspektiven entwickeln.“ Für Ute Schäffner ist es ein echtes Highlight ihrer Arbeit, wenn es so weit kommt.

Auch Mika begann nach längerer Zeit bei ROVEN über seine Zukunft nachzudenken. „Er hat bei uns eine tolle Entwicklung hingelegt, schaffte sogar den qualifizierenden Mittelschulabschluss und ist jetzt in Ausbildung.“ Ein Weg, der Ute Schäffner bis heute sehr berührt, für die Jugendlichen in ROVEN jedoch kein Muss ist. „Wir erleben hier ganz unterschiedliche Verläufe. Manche brechen das Projekt ab, aber viele finden ihren Weg“, berichtet die Pädagogin.

Ein Abschluss ist kein Muss

Neben der Vorbereitung auf einen Abschluss, kann das auch die Rückführung an ihre bisherige Schule sein. „Wichtig ist, den passenden Lernort zu finden. Das kann eine andere Schulform sein, ein Berufsvorbereitungsjahr oder eine Maßnahme der Arbeitsagentur.“ Nicht allen Schülerinnen und Schülern ist ein Schulabschluss wichtig. Ist ihre Schulpflicht beendet, haben sie heute auch ohne Abschlusszeugnis gute Chancen auf eine Lehrstelle. Zum Beispiel über ein Praktikum.

Ob sich die Zeit bei ROVEN auszahlt, hängt auch von der Mitwirkung der Eltern ab. „Wir beraten und vermitteln Unterstützung, damit sie besser für ihre Kinder da sein können.“ Manchmal ist das Verhältnis so schwierig, dass Jugendliche in Wohngruppen untergebracht werden. Oft entspannt sich die Situation dann und die Familie nähert sich wieder an. Das ist ausschlaggebend, damit vor allem Jüngere wieder lernen können.

Vernetzung ist eine wichtige Aufgabe von ROVEN und wird sehr ernst genommen. Das Team vermittelt nicht nur Hilfe und Beratung in die Familien, sondern arbeitet eng mit Jugendhilfe, Therapeuten und Fachkliniken, der Schulsozialarbeit, Beratungsstellen und natürlich den aktuellen Schulen selbst zusammen. Je nach Bedarf wird das passende Rädchen im Hilfesystem aktiviert.

Von der Schulpflicht zum Schulrecht

„Wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre das ein Perspektivwechsel von der Schulpflicht hin zum Schulrecht“, sagt Ute Schäffner. „Zu einem Recht auf individuell angepasste Lernorte und Unterrichtsmodelle, in denen der persönliche Lernfortschritt zählt.“ Auch eine bessere personelle Ausstattung im Bereich der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit könne viel bewirken. „Wichtig ist, dass Schulen für das Thema sensibilisiert werden und sich vernetzen. Dazu tragen wir auch beim Projekt ROVEN bei.“

Mika steigt heute freiwillig aus dem Auto, wenn er vorbeischaut. Er kommt mit seiner Freundin, erzählt von seinen Plänen. Man sieht, dass es ihm gut geht. Für Ute Schäffner sind solche Momente ganz besonders, denn sie zeigen, was möglich ist, wenn Jugendliche, bei denen nichts mehr geht, die richtige Unterstützung erhalten. „Sie sind Experten für sich selbst und können ihren Weg finden“, sagt sie. „Unsere Aufgabe ist es, ihnen zuzuhören, sie zu begleiten und Möglichkeiten aufzuzeigen.“

* Name von der Redaktion geändert

Schulabsentismus

Wenn Schülerinnen oder Schüler (unentschuldigt) fehlen, sprechen Fachleute von Schulabsentismus. Heute ist das kein Randproblem mehr, sondern betrifft fünf bis zehn Prozent der Schülerschaft. An einer durchschnittlichen weiterführenden Schule fehlen damit statistisch gesehen rund 30 Kinder und Jugendliche im Unterricht. Das ist eine ganze Klasse. Rund 50.000 beenden jährlich ihre Schullaufbahn ohne Abschluss, oft eine Folge chronischen Fehlens.

Das Projekt ROVEN auf einen Blick

- ROVEN ist ein alternatives schulisches Angebot – ein Fachdienst der Don Bosco Berufsschule Würzburg - für Jugendliche mit schulvermeidendem Verhalten. „roven“ steht für rekonstruieren, organisieren, vernetzen, ermutigen, neu starten.

- Das gemeinsame Projekt von Schule und Jugendhilfe wird getragen von der regionalen Schulbehörde und lokalen Jugendämtern.

- Angesprochen sind Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren aus Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr zur Schule gehen.

- Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel über Schulen, Jugendsozialarbeit, Eltern oder Jugendämter. Voraussetzung: Die Jugendlichen sind an einer Schule gemeldet und bereit, sich auf das Angebot einzulassen.

- Das Team besteht aus drei hauptamtlichen Lehrkräften und vielen Ehrenamtlichen: Studierende der Sozialen Arbeit, Pädagogik oder Sonderpädagogik sowie Lehrkräfte oder Sozialarbeiter im Ruhestand.

- Die Teilnahme erstreckt sich meist über sechs bis 18 Monate. Einige machen einen Schulabschluss, andere kehren an eine geeignete Schule zurück, beginnen eine Bildungsmaßnahme oder eine Ausbildung.